手びねりのことわざ陶人形第10集です。

◆一日一作のペースで「ことわざ人形」を制作しました。1ページに27作掲載します。高さ約9cm

ねずみのことわざは「ねずみのことわざ・昔話」のページをご覧下さい。「ことわざ人形の作り方」のぺーじもご覧下さい。

2007年9月24日開始 参照 「ことわざ活用辞典」 成美堂出版

「読書三到」 どくしょ さんとう 三到:眼到・口到・心到 本の内容をよく理解するには、目でよく見て、声を出して読み、心の雑念を払い熱中して読まなければならない。 (用法)乱読もいいが、たまにはーーーするといい。 |

「一輪咲いても花は花」 たった一輪の花でも、花であることに変わりはない。わずかであっても、その本質は変わらない。 (用法)ーーーだ。およばずながらでも、立派に戦い抜こう。 |

「すりこぎで腹を切る」 すりこぎで腹を切るまねはできても、実際に切ること葉できない。実行不可能なことのたとえ。 (用法)彼がどんなに頑張っても、---ようなものでできっこない。 |

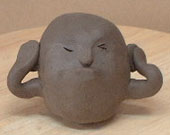

「能なし犬の高吠え」 たかぼえ 弱い犬に限って、うるさく吠えて大騒ぎする。才能が乏しい者ほど、やたら高言したり騒ぎ立てたりする。 高言(こうげん):偉そうに大きなことを言うこと。 (用法)彼のしていることを見れば、---であることが分かる。 |

「疑心暗鬼を生ず」 ぎしんあんき 心に疑いを持つようになると、何も無い暗闇(くらやみ)の中に恐ろしい鬼の幻影を見ておびえたりする。疑いの心で物事を見ると、なんでもない事が不安になり、被害者意識がふくらんでくる。 (用法)そこまでーーーようでは、これから先のことが案じられる。 |

「濡れぬ先の傘」 ぬれぬ かさ 雨に濡れないよう、傘の用意をする用心深さ。突発的な出来事に備えて、注意と準備をおこたらないこと。 (用法)こう世の中が物騒になってくるとーーーが必要だ。 |

「見栄張るより頬張れ」 みえはる ほおばれ 無理をして見栄を張るより、素直な気持ちでおいしいものを頬張ったほうがよい。世間体を気遣うより、自分の気持ちを正直にだせと言うこと。 (用法)気取り屋の彼女にーーーと忠告して、嫌われるようになった。 |

「信心過ぎて極楽を通り越す」 信心も度が過ぎて狂信的になると、極楽を素通りして、救いの無い道にのめりこむことになる。 (用法)入信を誘われたがーーー人をたくさん見ているからと断った。 |

「溺を救わんとして石を錘にす」 でき すくう おもり 水に溺れかけている人を助けようとして、石のおもりをつける。災難を除こうとして、かえって最悪の災難にしてしまうこと。 (用法)言ってることが立派でも、やっていることが悪ければーーーるのと同じだ。 |

「黙然和尚もお経読む」 もくねんおしょう おきょうよむ めったなことでは口を利かない無口な和尚だが、お経だけはしっかり読む。本来の仕事h別だということ。または生活のためには主義・主張・節操も曲げるということ。 (用法)ーーーんだから、彼が金になびいたとしても不思議は無い。 |

「得難きは時、会い難きは友」 えがたき チャンスはなかなか訪れてくれないし、良い友はなかなかめぐり合えないものである。 (用法)ーーーというが、あの時彼と出会っていなかったら、今日の私は無い。 高さ約6cm |

「倒れたら土をつかめ」 転んだら、ただ起き上がるだけではなく、その場の土をつかんで起き上がれ。物事は、たとえ失敗しても何かを得なければならない。 (用法)彼らにはーーーという根性をたたきこむ必要がある。 高さ約4cm |

「水広ければ魚大なり」 水のあるところが広ければ、そこに棲(す)む魚も大きく育つ。心の広い名君のもとには、賢臣が集まること。または、すぐれた人材を育てるためには、その環境作りが大切だということ。 (用法)トップに人望があるせいか、A社はーーーの活況だ。 高さ約5cm |

「石の上にも3年」 冷たくて固い石でも、その上に3年も座り続けていらばぬくもってくるの意から、どんなに辛くてもそれに耐えて頑張りとおせば、たがて道が開けてくるということ。何事も辛抱が大切だ。 (用法)3年、我慢できるなら見込みがある。---とはよく言ったものだ。 高さ約6cm |

「三人寄れば文殊の知恵」 もんじゅ ちえ 普通の人でも、三人寄り集まって知恵を出し合えば、文殊様の知恵にも負けない、いい知恵が浮かんでくるということ。 文殊:文殊菩薩、知恵を象徴する菩薩。 (用法)ーーーというから、みんなで考えたらいい考えが浮かぶだろう。 高さ約4cm |

「瓢箪の川流れ」 ひょうたん 川の水にぷかぷか浮いて流れる瓢箪(ひょうたん)は、どこに落ち着くというあても無いというところから、浮ついていて、とらえどころの無い様を言う (用法)彼の今の様子はまるでーーーだ。 横 約7cm |

「思う念力岩をも通す」 一念をこめてすれば、どんな難しいいことでもやり遂げられる。 (用法)彼のーーーその努力が報われたことに、感激を覚える。 高さ 約5cm |

「歯に衣着せぬ」 きぬ 歯をむき出しにすることから、ずけずけと人の思惑など考えずに物を言うこと。 (用法)彼は人はいいのだがーーーものの言い方で誤解されている。 高さ 約4cm |

「目から鼻へ抜ける」 賢くて、物事の判断が素早く、抜けめがないこと。頭の回転が早くて機転のきく人をいう。 (用法)彼はーーーような男だから、敵に回すと危険だ。 高さ 約4cm |

「一炊の夢」 いっすい 立身出世を志す盧生(ろせい)が、邯鄲(かんたん)の茶店で道士呂翁(りょおう)と出会い、すすめられた枕で眠りにつき、夢の中で栄耀栄華(えいようえいが)をきわめて病没する。眠りから覚めてみると、炊いていた黄梁(こうりょう・きび)は、まだ炊きあがっていなかったという故事から、人生は短く、栄華ははかない。 (用法)権力の座に着いた彼に水を差すようだがーーーに過ぎない。 高さ 約4cm |

「大山に登りて天下を小とす」 高い山に登って下の様子を見渡すと、全てのものが取るに足らない小さなものに見えてくる。物事を大所高所から論じること。 大所高所:小さな点にこだわらない、広く全体を見通すような観点・視野。 (用法)細かなことをぶつぶつ言わないでーーーる見識をもて。 高さ 約9cm |

「のど元過ぎれば鯛も鰯も同じ」 たい いわし 物の味がうまいかまずいか分かるのは口の中にあるときだけで、飲み込んでしまえばそれが鯛(たい)か鰯(いわし)分からない。気にするのはその時だけで、後のことはどうなってもかまわないということ。 (用法)彼のやることだからーーーだという考えだろう。 高さ 約9cm |

「かなわぬ時の神頼み」 ふだんは神仏を信心しているわけでもないのに、困ったことが起きると切羽詰って神に祈り、助けを求めること。 (用法)実力だけでは不安だから、---するしかない。 高さ 約4.5cm |

「問うに落ちず語るに落ちる」 人から問い詰められた時は、用心して答えるから、言いたくないことは口が裂けてもしゃべらないが、調子に乗って自分からしゃべる時は、ついうっかりと重大な秘密まで口をすべらせる。 (用法)ーーーと言うから、そのようなことがないよう注意しよう。 高さ 約4.5cm |

「早合点の早忘れ」 はやがてん はやわすれ あまり深く考えないで早飲み込みをする人は、忘れるのも同じように早い。 (用法)そそっかしいから、いつもーーーと言われる。 高さ 約4.5cm |

「金言耳に逆らう」 きんげん みみに さからう 処世の手本となるような、教えやさとす言葉は、とかくうるさく感情を逆なでにして、聞き入れにくいものである。 (用法)あのときの君の忠告は、まさにーーーものであって、今はただ恥じ入るばかりだ。 高さ 約4.5cm |

「七転び八起き」 ななころび やおき 7回転んで、8回起き上がる。どんなに失敗を重ねても、ひるむことなく立ち上がること。物事は決して諦めてはいけない。 (用法)ーーーで頑張るのが彼のとりえだ。 高さ 約4.5cm |